Questa settimana in RoundUp: il caso Guardian-Whisper e la lezione di Ben Bradlee; usare Facebook per migliorare il proprio prodotto giornalistico, trovare storie, farsi un'idea su informazione e politica, condividere bufale, fare debunking, vedere le bufale essere condivise fino a tre volte di più.

«La più onesta homepage possibile»

immagine via

immagine via

Ben Bradlee, storico ex direttore del Washington Post, è morto questa settimana all’età di 93 anni. Come riportato da più parti, è considerato uno degli artefici della trasformazione del giornale, portandolo a una rilevanza mondiale e dirigendolo durante una delle più importanti e iconiche inchieste di sempre, il Watergate. In un pezzo dal titolo «Ben Bradlee and the future of journalism», Brian Stelter di CNN Money ricorda una celebre frase contenuta nel suo memoir del ’95, «Put out the best, most honest newspaper you can today, and put out a better one the next day». Ma è ancora possibile sperare in un giorno dopo? O si tratta di categorie temporali e professionali senza ormai troppo senso? Stelter cita il saggio di Robert G. Kaiser, «Bad News About The News»: a causa del crollo di modelli di business validi, «le news come come le conosciamo ora sono a serio rischio». Un rischio che l’esempio stesso di Bradlee può scongiurare: «Guardava al mondo con gli stessi occhi da reporter coi quali aveva cominciato», spiegava Bernstein, suo storico collaboratore al Post. Quello stesso reporter che oggi, conclude Stelter, baderebbe a «costruire la migliore, più onesta homepage che si può in quel minuto, e poi farne una migliore quello dopo».

Whisper - un’app che permette di condividere ‘segreti’ e promette di garantire l’anonimato ai propri utenti - ha proposto una partnership editoriale al Guardian, che avrebbe garantito al giornale storie e profili «newsworthy». Grazie a questo contatto, però, il giornale avrebbe scoperto che i suoi iscritti vengono tracciati (anche a geolocalizzazione disattivata), alcune informazioni condivise con il Dipartimento di Difesa Americano, e i loro dati conservati e protetti. La pubblicazione della notizia ha innescato un ampio dibattito, dal momento che, stando all’accusa di alcuni come Henry Blodget (CEO di Business Insider), il giornale avrebbe così calpestato i confini dell’etica professionale - secondo le critiche, in pratica, la testata avrebbe tradito la “buona fede” di Whisper, che si è presentata all’incontro facendo affidamento su quella che il senior editor di Fortune definisce su Twitter «implicit privacy». Ryan Chittum sulla Columbia Journalism Review non è di questo avviso: i rilievi di carattere etico, spiega, sarebbero semmai da sollevare nei confronti di Whisper, e «non solo per come usa i dati degli utenti o quanto disattenda le promesse che vengono loro fatte». Non rendere pubblica questa notizia «sarebbe stato uno scivolone» per il Guardian, che l’Editor in Chief della app Neetzan Zimmerman (l’ex viral-expert di Gawker, di cui abbiamo parlato qui) o altri imprenditori della Valley parlino di «journalistic fraud» o meno. «The ethical questions are all on Whisper», il dibattito è ancora aperto.

A cosa serve Facebook - che tu legga o scriva

immagine via

Essere un’inesauribile fonte di storie “notiziabili” è infatti una parte rilevante del rapporto tra social e giornalismo. Uno dei post sui quali più si è discusso questa settimana è quello scritto su Medium dalla social media producer di Public Radio Inetrnational Tony Starr. Il dibattito attorno alla diffusione delle news su Facebook, a come funziona (sull’argomento, "Tell Everyone: Why We Share & Why It Matters” di Alfred Hermida), a come sfruttarlo e quanto sia un fattore dominante nella media distribution (Frederic Filloux domenica scorsa, per esempio) secondo l’autrice avrebbe allontanato critici e giornalisti da un dato fondamentale: Facebook non è solo “distribuzione”, ma anche un’opportunità in più per fare giornalismo. Certo, spiega Starr, è una fonte rilevante di visite, forse la principale, ma è anche «un grande deposito di storie dal mondo»: Graph Search, il motore di ricerca interno di Facebook, permette di fare ricerche e filtrarle in base a nodi e connessioni di contenuti e utenti. Un esempio: «Stavo lavorando a un articolo sulle proteste a Hong Kong e volevo qualcosa di cui parlare», spiega l’autrice. Quindi «ho provato queste combinazioni su Graph Search: ‘Gente che vive a Hong Kong che parla inglese’ + ‘Gente che vive a Hong Kong e ha meno di 30 anni’ + ‘Foto recenti da Mong Kok + Amici di [nome giornalista] che vive a Hong Kong’» (nel post trovate slide ed esempi). Basta preoccuparsi solo di promozione dei contenuti e simili, chiude l’autrice: bisogna guardare anche alle opportunità.

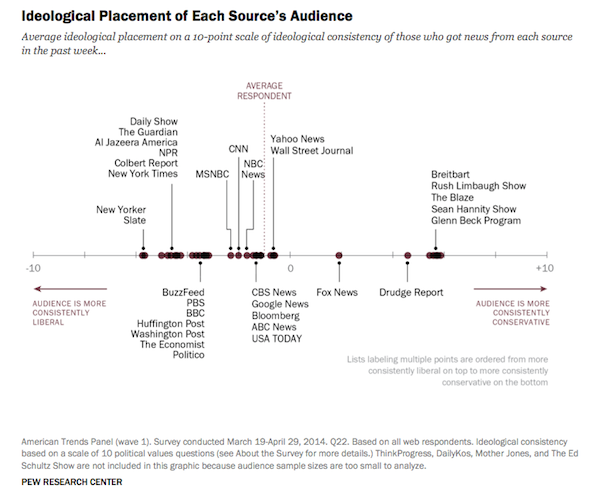

Che Facebook sia parte sostanziale della vita ‘sociale’ e ‘intellettuale’ delle persone, attraverso ricerca e lettura di notizie o partecipazione politica in varie forme, è un dato quasi ovvio. Il Pew Research Center, questa settimana, ha cercato di fornire qualche numero grazie a una ricerca su polarizzazione politica e abitudini informative in Rete, basandosi su un campione di 3000 americani successivamente divisi per categorie politiche (da “molto liberal” a “molto conservatore”). L’esito dello studio avvalorerebbe la tesi delle “filter bubble”, piccoli ecosistemi chiusi di utenti che discutono e leggono notizie che più si avvicinano al loro interesse: per esempio, secondo il centro di ricerche, la maggioranza delle persone su Facebook si troverebbe spesso di fronte a contenuti di carattere politico già vicini alle loro idee, rinforzandole. Dato tanto più vero se si aggiunge a quello del numero di utenti che trovano le news politiche su Facebook, che arriva fino al 48% degli intervistati (contro il 14% di YouTube e il 9% di Twitter).

immagine via

immagine via

Con premesse del genere, non stupisce che il giudizio su giornalismo e giornali sia fortemente condizionato dal modo col quale ci si arriva: mentre testate come Politico, Economist e BuzzFeed occupano mercati definiti “di nicchia”, la polarizzazione politica porterebbe a concentrare i lettori repubblicani attorno ai pilastri del giornalismo d’area (FoxNews e Rush Limbaugh su tutti) e quelli democratici a dividersi fra Guardian, New York Times, CNN, MSNBC e programmi tv come Colbert Report e Daily Show.

Il mercato delle bufale

Parte di questa ricerca, infatti, si concentra sulla credibilità riposta nei confronti delle principali testate, e come questa varia in base all’appartenenza politica dell’intervistato. Si scopre per esempio che democratici e conservatori sembrano essere pienamente concordanti su un paio di cose: il giudizio sul Wall Street Journal, considerata fonte attendibile qualsiasi sia la sfumatura politica, e di contro la scarsissima fiducia in BuzzFeed (sebbene solo meno del 40% degli intervistati avesse idea di cosa fosse). Il sito diretto da Ben Smith compare infatti come unica alternativa giornalistica «more distrusted than trusted» a prescindere dall’appartenenza politica, un dato che il direttore commenta così: «Gran parte delle grandi testate è in giro da decenni, e la fiducia è qualcosa che ti conquisti col tempo». Di certo, l’accostamento fra alto e basso, disimpegno e impegno sotto lo stesso tetto, è esercizo complicato da portare avanti - e l’audience web non fa mancare episodi esemplari dai quali prendere spunto per analizzare il fenomeno. Nel luglio scorso John Herrman su The Awl parlava di «Borowitz Problem»: Borowitz Report è una rubrica satirica del New Yorker le cui notizie paradossali spesso vengono prese sul serio dai lettori online, perché pubblicate sotto le insegne della storica testata e quindi giudicate affidabili - praticamente lo stesso discorso che si potrebbe fare per BuzzFeed, ma al contrario.

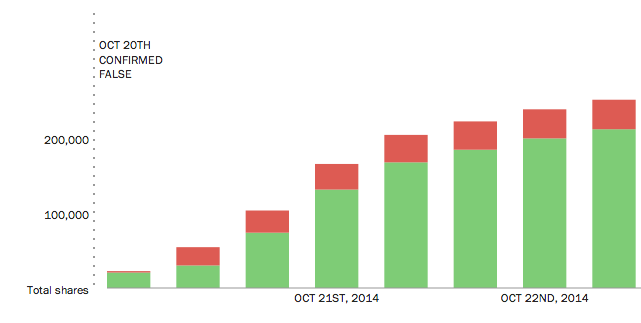

In settimana, per esempio, molti avranno letto la notizia dell’arresto dell’artista e writer Banksy, che si è poi rivelata una bufala del sito ‘specializzato’ National Report. Ma che influenza hanno i pezzi “satirici” nella dieta informativa delle persone? E per quale ragione vengono presi sul serio? Questa settimana su The Verge Josh Dzieza analizza, attraverso esempi e grafici, il fenomeno dei “siti di bufale” - non quelli in stile The Onion, con contenuti «tanto assurdi e divertenti che la maggior parte delle persone non può proprio prenderle per notizie», ma quelli che pubblicano falsità verosimili, particolarmente attivi di recente a causa della questione Ebola. Proprio la paura è uno dei fattori sui quali giocano queste finte testate, sempre più smaliziate, che cercano di capitalizzare con click facili e condivisioni basando i loro contenuti su “spettri” a presa rapida (ISIS, contagi e quarantene, social a pagamento) da far veicolare su Facebook. Il social network è infatti il maggior vettore per le news in genere, facilitate da atteggiamenti ricorrenti come la condivisione acritica delle notizie, a prescindere da lettura, fonte, attendibilità («bastano un titolo e un sommario»). Ciò che più preoccupa, stando a quanto rivelano i dati di Craig Silverman - che con Emergent.info sta cercando di studiare e sminare il fenomeno - è che le bufale girano in modo decisamente più veloce del loro debunking: «La bufala di Banksy era stata rapidamente smentita da 12 fonti differenti, e per un po’ di tempo la verità stava prevalendo, ma tre giorni dopo la storia falsa era stata ormai condivisa almeno tre volte tanto».

Grafico elaborato da Emergent.info: diffusione delle bufale (in verde) e le smentite (in rosso) sull'"arresto" di Banksy