di Fabio Chiusi

Immagine via Flames of War

Per i sostenitori dello Stato Islamico su Twitter, gli attentati che hanno causato due morti e cinque feriti a Copenhagen non sono stati che l'ennesima occasione per dare una dimostrazione delle svariate modalità con cui si esprime la loro potente e sofisticata strategia propagandistica sui social media. Alcuni hanno fatto ricorso alle tecnica, ben documentata, di manipolare gli hashtag sugli argomenti più popolari – tanti da costringere gli utenti a notare il modo in cui #Copenhagenshooting stava venendo trasformato in un veicolo della retorica jihadista.

Am I the only one to notice tonight that pro #ISIS people are hijacking #CopenhagenShooting hashtag to tweet their hate tweets?? So many!

— Darin (@dgcourriel) February 15, 2015

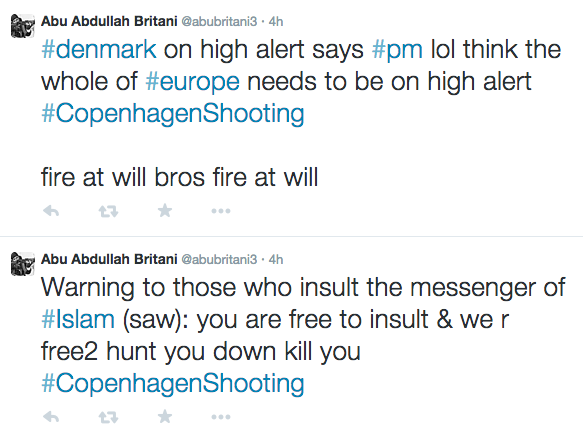

“Tutta l'Europa deve essere in stato di massima allerta”, ha twittato l'account @abubritani3, ora sospeso, denigrando la Danimarca. “Sparate a volontà, fratelli, sparate a volontà”, ha aggiunto. “Voi siete liberi di insultare e noi di darvi la caccia e uccidervi”, si legge in un altro tweet poi rimosso dal social network.

Altri supporter del Califfato hanno messo in circolazione memi, battute e minacce razziste contro gli Sciiti, screenshot da - e link a - riviste e video della propaganda ufficiale; oltre, ovviamente, a presunti avanzamenti sul campo di battaglia, e a specifiche su come costruire le proprie armi. Dalla pubblicazione del video della decapitazione del giornalista statunitense James Foley, Twitter, YouTube e altre piattaforme hanno dovuto affrontare le crescenti pressioni delle autorità per rimuovere rapidamente i contenuti jihadisti. Ma finora implementare controlli e linee guida per la rimozione più severe non ha contrastato la propaganda di ISIS in maniera efficace, e un numero crescente di esperti e studiosi sostiene che molto probabilmente non lo farà nemmeno in futuro. Con oltre 90 mila contenuti pro-ISIS disponibili ogni giorno sui social media, perfino l'amministrazione Obama ha dovuto raddoppiare gli sforzi per comporre una contro-propaganda, ammettendo che “il gruppo terroristico è stato finora molto più efficace nell'attrarre nuove reclute, finanziamenti e notorietà globale di quanto non lo siano stati gli Stati Uniti e i suoi alleati nell'impedirlo”.

Questo in parte dipende dal fatto che ISIS ha imparato dagli errori commessi in passato da altri gruppi jihadisti. Che i terroristi sfruttino Internet per diffondere i loro messaggi non è certo una novità. “Nell'evoluzione della moderna propaganda jihadista”, ha scritto il New York Times lo scorso agosto, “Bin Laden che si rivolge una singola telecamera statica nella sua retorica verbosa in un arabo prettamente formale ha rappresentato la prima generazione. La figura più importante della seconda è stata la star di YouTube Anwar al-Awlaki, il predicatore nato in America e ucciso da un drone in Yemen nel 2011, che si rivolgeva agli Occidentali in un inglese colloquiale, aveva un blog e una pagina Facebook, e che ha contribuito a produrre una rivista a colori in inglese chiamata Inspire. ISIS è il jihad online 3.0”. Una guerra mediatica che ha un suo cuore ideologico, un modello identificabile, un funzionamento preciso e risorse professionali dedicate. La buona notizia è che stiamo cominciando a comprendere meglio la macchina propagandistica di ISIS; la cattiva che abbiamo terribilmente bisogno di cominciare a sfruttare quelle conoscenze per contrastarla in modo più efficace. Come scrivono i ricercatori di Demos, Jamies Bartlett e Ali Fisher, in 'How to beat the media mujahideen':

È necessario un nuovo approccio al contrasto dei loro sforzi. Il piano attuale sembra essere un inefficace 'Colpisci la talpa', dato che cerchiamo di rimuovere singoli video o profili utente, uno alla volta. Dobbiamo invece colpire la loro capacità di promuovere i loro messaggi a livello strategico

Per comprendere a fondo cosa ciò significhi, dobbiamo capire che la presenza di ISIS sui social media è organizzata come “una rete che si riconfigura costantemente” e che è quindi resistente alle sospensioni degli account al punto che “sono poco più di un inconveniente temporaneo”, sostengono Bartlett e Fisher.

“Consci del bisogno di stare al passo con i contenuti più recenti prima che i profili siano cancellati”, scrivono, “i simpatizzanti si affrettano a retwittare e ripostare i contenuti non appena vengono pubblicati, e se un utente è sospeso il resto dello sciame avverte gli altri della nuova identità”. Lo stesso è avvenuto dopo gli attentati di Copenhagen. Come mostra il tweet che segue, una delle tattiche adottate è creare profili multipli, lasciandone alcuni senza tweet così da sfuggire all'intervento della piattaforma, ed essere pronti a usare la nuova identità non appena sia necessario, riuscendo perfino a riguadagnare tutti i follower ottenuti da quella precedente (mentre scrivo, @MujahidShaheed2 è ancora attivo, e il tweet è addirittura “fissato” - pinned – così da dargli massima visibilità):

Secondo Bartlett e Fisher, la risposta sta nel “mettere alla prova le reti che distribuiscono i contenuti piuttosto che rimuovere singole immagini e profili” tenendo insieme a mente che “non c'è prova che basti guardare video di propaganda online per fare di chiunque un terrorista”. La “radicalizzazione”, in altre parole, è una questione molto più sfumata e complessa di quella della semplice esposizione a contenuti online. Ancora, se vogliamo sfruttare “tecniche di Big Data” per dare senso a quei network e spezzare precisamente i nodi indispensabili al loro funzionamento – e dovremmo farlo, sostengono gli autori – i contenuti devono poter essere online.

Altri studiosi tuttavia sfidano questa dura critica della nostra attuale strategia di contro-propaganda. Il ricercatore sull'estremismo e co-autore del volume di prossima uscita 'ISIS. The State of Terror', J. M. Berger, ha sottolineato durante la testimonianza resa all'House Commitee of Foreign Affairs lo scorso 27 gennaio che “ci sono tre importanti benefici derivanti dall'attuale livello di rimozioni”:

Per prima cosa, riduce la presa di ISIS sulle popolazioni online a rischio radicalizzazione. I sostenitori di ISIS non escono dal ventre materno completamente radicalizzati, è necessario un percorso tra reclutatori e soggetti vulnerabili. Le rimozioni non lo cancellano, ma creano degli ostacoli e aumentano il costo di partecipazione.

Secondo, consentendo ad alcuni profili ISIS di proseguire con un più basso profilo, l'attuale livello di rimozioni preserva un ammontare significativo di open-source intelligence.

Terzo, prendere a bersaglio i membri più attivi nelle reti di sostenitori di ISIS erode il più importante vantaggio strategico di ISIS su piattaforme come Twitter – ovvero quegli account, tra mille e tremila, che sono, in ogni momento, molto più attivi degli utenti ordinari di Twitter.

E se i risultati integrali della sua ricerca non saranno disponibili fino a marzo, Berger ne ha già anticipato una parte nella testimonianza, incluso uno che va in direzione opposta allo scetticismo espresso da Bartlett e Fisher; più precisamente, il suo avere reperito “prova che gli utenti esistenti compensano in qualche modo, ma non al punto da rigenerare completamente il network se le sospensioni proseguono con costanza”.

Lungi dall'essere risolta, la questione di come affrontare la propaganda di ISIS sui social media ci lascia in balia di domande complesse, che coinvolgono il pubblico (dovrebbe essere esposto alla brutalità e ai suoi messaggi, e in che misura?), i policy-maker (che tendono a reagirvi – come dopo i massacri di Charlie Hebdo – proponendo più controllo e sorveglianza, come se Edward Snowden non ci avesse dimostrato che ciò significa abusare dei nostri diritti fondamentali e insieme non prevenire attacchi terroristici in modo efficace), e specialmente i media. Se, come ha scritto Marshall McLuhan, “senza comunicazione il terrorismo non esisterebbe”, sono proprio i giornalisti ad avere la maggiore responsabilità nel decidere cosa condividere coi lettori e come, anche se l'era dei social media significa esattamente che non sono più monopolisti nella diffusione dei contenuti. Nelle parole del fondatore di Storyful, Mark Little: “Il valore del giornalismo, come strumento di separazione delle notizie dal rumore, non è mai stato tanto vitale”. Il direttore di Reported.ly, Andy Carvin, ha tradotto cosa ciò significhi in domande profondamente umane e deontologiche:

Credo ancora nel recare testimonianza. Credo ancora nel dare ai miei follower online la possibilità di prendere una decisione informata su cosa vedere e cosa no. Voglio ancora rendere i criminali di guerra responsabili delle loro azioni. Ma quando sto servendo l'interesse pubblico? Quando condivido una clip e vengo accusato di promuovere ISIS e i suoi seguaci? Quando non condivido una clip e vengo accusato di auto-censurarmi, o di tentare di nascondere la verità al pubblico?

Dopo la decapitazione del volontario britannico Alan Henning, The Independent ha pubblicato una prima pagina con un motto su sfondo nero: “Ecco le notizie, non la propaganda”. Svariate altre testate hanno dichiarato pubblicamente le ragioni per pubblicare in parte o del tutto il materiale di ISIS – molti condannando la pubblicazione come “collusione” o “complicità” col terrorismo. Ma il principio, pur ben riassumendo l'idea – esplicita nelle apposite linee guida di AFP – che il giornalismo stia nel valore aggiunto di selezionare e contestualizzare il materiale piuttosto che farsene un semplice megafono, potrebbe essere in realtà più debole di quanto sembra se si considerano estensione e finalità degli sforzi propagandistici di ISIS, che spaziano dai manuali sulla perfetta donna jihadista, ai “documentari” dall'interno dei suoi confini come quelli presentati sotto costrizione dall'ostaggio John Cantlie, e perfino remake jihadisti di videogiochi popolarissimi come Grand Theft Auto V.

Non ci dovrebbe sorprendere: “Per essere efficace”, scrivono Jonathan Auerbach e Russ Castronovo nella Introduzione all''Oxford Handbook of Propaganda Studies', “la propaganda deve sfruttare una gamma affettiva più ampia di emozioni negative come l'odio, la paura, l'invidia e includere sentimenti più positivi come il piacere, la gioia, il senso di appartenenza e l'orgoglio”. Ecco perché Cantlie, nel video da dentro Aleppo, promuove la sua “florida economia”, il suo essere “un luogo di serenità e serena bellezza” e vanta che “il popolo di Halab”, l'antico nome di Aleppo, “vuole solamente fare la sua vita in pace, ed è più semplice da quando lo Stato Islamico ha preso il potere”. In un altro esempio evidenziato dal ricercatore del King's College, Alessandro Bonzio, sull'Huffington Post, “una serie di video chiamata Mujatweets, realizzata dal braccio mediatico di ISIS su YouTube, ritrae diversi militanti di ISIS mentre sono intenti in attività nobili quali fare visita ai guerrieri feriti in ospedale, o distribuire caramelle ai bambini. Gli episodi sono filmati in alta definizione, contengono grafiche e loghi sofisticati, e includono i sottotitoli in inglese – segno di come il messaggio sia esplicitamente inteso per gli immigrati di seconda generazione, specialmente i giovani”.

Cosa debbano fare i giornalisti di un ventaglio così ampio di materiale non ha una risposta definitiva, e la maggior parte dei commentatori argomenta che la soluzione debba essere predisposta caso per caso. Ma ciò significa che molti problemi sono, e molto probabilmente rimarranno, urgenti. Per esempio, non abbiamo idea di come evitare il rischio assuefazione alla violenza online. “Quanti video di guerra e sofferenza possiamo gestire in un giorno? E in una settimana? E in un anno?”, si chiede Carvin. Il fatto che si possa sostenere che la reazione popolare sui social media è già stata più debole dopo Copenhagen che dopo Parigi – qualcuno ha notato l'equivalente danese di #JeSuisCharlie? - mostra che il management della brutalità è già un problema. Di nuovo, un problema in cui gli strateghi di ISIS sembrano precederci.

Ed è qui che entra in gioco il cuore ideologico della propaganda dello Stato Islamico. “La barbarie è parte del DNA ideologico di ISIS”, scrive Hassan Hassan, co-autore di 'ISIS. Inside the Army of Terror'. La sua ideologia fa essenzialmente “ricorso a narrazioni tratte dalla storia islamica e moderni testi jihadisti per cambiare il paradigma di comprensione e conduzione del Jihad”. Il Califfato non l'ha creata dal nulla, scrive con Michael Weiss nel volume, ma ripresa dalla weltanschauung di Abu Musab al-Zarqawi. È attraverso l'esempio dello “Sceicco dei carnefici” che ISIS ha compreso l'importanza di “unire ultraviolenza e mass media”. Non a caso gli ostaggi James Foley, Steven Sotloff e Peter Kassig indossavano una “tuta arancione in stile Guantanamo” negli orrendi video delle loro decapitazioni: il riferimento è il contractor americano Nicholas Berg, decapitato nel 2004 secondo alcuni dallo stesso al-Zarqawi.

Con una differenza: “nel caso di Berg”, scrivono Hassan e Weiss, “veniva mostrata su schermo tutta la decapitazione, mentre ISIS ha preferito (senza dubbio per ottenere una maggiore copertura sui media internazionali) tenere fuori dallo schermo buona parte dello spargimento di sangue”. In ogni caso, la violenza in versione integrale non manca, dato che riaffiora nei video di propaganda mirati al raggiungimento non del pubblico Occidentale, ma dei clan rivali e degli altri nemici del Califfato nella regione. Nelle parole di Der Spiegel: “Pensano ogni video e ogni messaggio in modo che sia mirato esattamente per il pubblico bersaglio. Per gli osservatori Occidentali sono cool, puliti e coerenti. Per i locali sono sanguinari, brutali e adatti a indurre il terrore”. Ma se gli stili comunicativi variano a seconda del referente, il suo nucleo è monolitico, e ci costringe a tornare a una interpretazione ideologicamente restrittiva e “pura” della tradizione islamica degli inizi. Un passaggio dal testo di Hassan e Weiss lo dice chiaramente:

In buona parte del suo discorso pubblico, ISIS si affida sull'escatologia islamica per ricavarne legittimità e mobilitazione. Un hadith attribuito al Profeta Maometto sulla battaglia alla fine dei tempi tra musulmano e cristiani a Dabiq, una città nella campagna di Aleppo, è un riferimento frequente – e talmente pervasivo che il magazine della propaganda di ISIS ne reca il nome. Nei video, questo hadith è recitato da al-Zarqawi mentre uno jihadista di ISIS marcia, al rallentatore, impugnando una bandiera nera: “La scintilla è stata accesa qui in Iraq e il calore continuerà a intensificarsi, col permesso di Allah, fino a che non brucerà l'esercito dei crociati a Dabiq.

Ma il fatto che ISIS “segua una peculiare varietà dell'Islam le cui credenze circa il modo di raggiungere il Giorno del Giudizio contano nella sua strategia”, nota Graeme Wood su The Atlantic, “può aiutare l'Occidente a conoscere il suo nemico e predirne i comportamenti”. Specialmente perché, lungi dall'essere una questione puramente speculativa, quell'ideologia fondamentalista è delle massima importanza nel comprendere i comportamenti quotidiani degli jihadisti di ISIS. Intervistato da Wood, lo studioso di Princeton Bernard Heykel sostiene che “assumono espressioni innaturali in favore di telecamera e ripetono la loro dottrina esprimendosi per formule”. La “metodologia Profetica” - ossia, emulare la lezione di Maometto, anche se ciò significa accettare schiavitù, crocefissioni e decapitazioni – è seguita in modo ossessivo con una “sorprendente”, “assidua” serietà, il che significa nuovamente che le loro motivazioni si possono predire. Ecco perché, secondo Wood, “dovremo conoscere la genealogia intellettuale dello Stato Islamico se vogliamo reagirvi in modo da non rafforzarlo, ma di contribuire invece a un auto-sacrificio nel suo stesso eccessivo zelo”.

Un suicidio ideologico potrebbe dunque essere uno dei modi migliori di sconfiggere ISIS nel lungo periodo. Come scrivono Hassan e Weiss nel loro libro, “la propaganda di ISIS soffre delle stesse innate carenze di cui risentono tutti i messaggi cultisti e messianici: la creazione di false aspettative, che conduce inevitabilmente ad anti-climax e disillusione”. Se il Califfato è davvero uno Stato, è uno Stato totalitario, fascista, e potrà volerci del tempo – sì, dobbiamo trovare un modo di rendere il più breve possibile – ma gli Stati totalitari di norma si sbriciolano, o quantomeno vengono ostacolati in modo significativo, dallo stesso terrore e dalla stessa miseria che creano nei loro ranghi e popolazioni. E nessun grado di sofisticazione nella propaganda online può costituirne la soluzione.

7. The bottom line is that we should all be very optimistic about the fight against #ISIS. Self-destruction is written into the other side. — Andrew Exum (@ExumAM) February 18, 2015

Hassan Hassan sarà ospite di #ijf15, a Perugia dal 15 al 19 aprile.