Questa settimana in RoundUp: la ricerca del modello di business in un dibattito su Twitter e la tombola dei cliché giornalistici; il valore dei media digitali continua a scendere, minato dall'eccesso d'offerta e dalla mancanza di capacità manageriali; il paywall torna d'attualità, fra sostenitori e critici.

I business model e i cliché

Immagine via

Immagine via

La ricerca di un sistema sostenibile per l’editoria online è un classico che non smette - ragionevolmente - di ossessionare gli esperti del settore. Mercoledì scorso l’imprenditore e creatore di Netscape Marc Andreessen ha lanciato un lungo dibattito su Twitter (qui uno Storify) sullo stato dei media e sui possibili business model. Dicendosi comunque ottimista, Andreessen ha cercato di analizzare, tweet dopo tweet, le ragioni che hanno portato all’attuale declino. Prima fra tutte il crollo del sistema monopolistico e oligopolistico del mercato delle news, in uno scenario nel quale i media tradizionali (radio tv, giornali) non detengono più il controllo esclusivo dei canali di distribuzione, né dispongono di privilegi ereditari in fase di raccolta, stesura e diffusione delle notizie. L’allargamento del bacino di mercato avrebbe reso quindi più difficile – e contendibile – la raccolta pubblicitaria, influendo negativamente sul valore di mercato dei prodotti giornalistici (più concorrenza uguale più contenuti, con relativo crollo della qualità media).

Secondo Andreessen la più immediata conseguenza sarebbe stata la bassa disponibilità dei lettori a pagare per prodotti giornalistici (e dunque il quasi sicuro fallimento di ogni progetto editoriale costruito sul paywall), imponendo così due tipi di logiche editoriali: la ricerca del pubblico di nicchia (con un’offerta estremamente settorializzata) e di quello mainstream, con prodotti di massa. Analizzato lo scenario, Andreessen teorizza quelli che definisce gli «otto business model più naturali» per l’oggi e il domani:

1. Giornalismo di qualità pensato per pubblicità di qualità

2. Conquistare la voglia dei lettori ad abbonarsi e a pagare per prodotti di valore

3. Contenuti premium, che valga la pena di acquistare («Ancora: valore = $»)

4. Puntare su conferenze ed eventi dal vivo

5. Investire su più canali

6. Pensare al crowdfunding («Enorme opportunità per il giornalismo imvestigativo»)

7. Offrire la possibilità di pagare in Bitcoin per micropagamenti

8. Tenere d’occhio la tendenza alla filantropia (sulla scorta di ProPublica e FirstLookMedia di Omidyar).

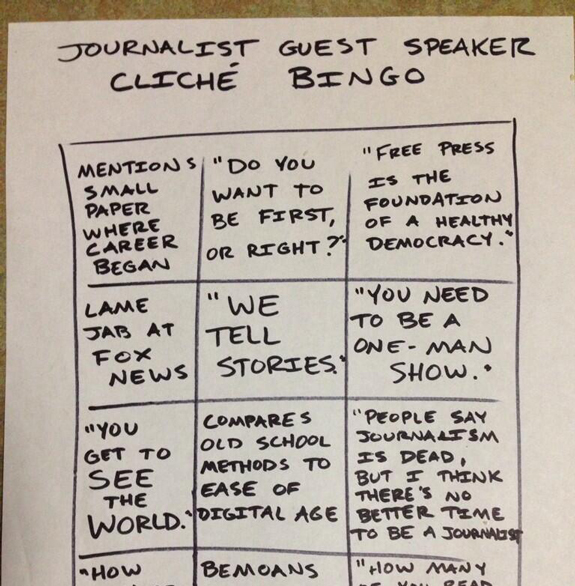

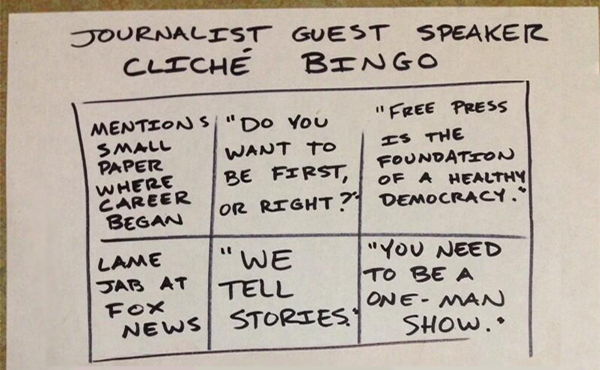

Il ruolo giocato dalla qualità, ad ogni modo, appare cruciale tanto più se analizzato alla luce della tendenza del mercato ad allargarsi, generando contenuti sempre meno accurati: la sfida è fare del proprio prodotto (o brand) un punto di riferimento, un “faro nella notte” dei contenuti incontrollati e delle bufale virali. È curioso notare come il twitterstorm dell’imprenditore americano sia arrivato nella stessa settimana in cui uno dei contenuti che ha fatto più discutere - e ridere - nel piccolo cerchio dei critici dei media sia stata la tabella-bingo creata dagli studenti di una scuola di giornalismo, riempita con i cliché più utilizzati dagli esperti di editoria digitale durante i loro panel accademici.

Il valore dei media digitali continua a scendere

Alla lista via Twitter pubblicata da Andreessen risponde in qualche modo Charlie Warzel su BuzzFeed, che nel finale del suo «The Media Reporting Blind Spot» richiama una serie di variabili incontrollabili che continuano a minare la strada dell’editoria verso una formula univoca e indiscutibilmente efficace: cambiano i metodi di misurazione del successo dei post (ci sta provando, per esempio, Upworthy), il modo in cui vengono distribuite le notizie sui social network, e come questi si comportano in base ad algoritmi sempre diversi (come per Facebook), mode temporanee vanno e vengono, per restare o meno (listicle, GIF, titoli catchy) e giovani giornalisti con una certa periodicità cercano fortuna da soli (il riferimento è ovviamente a Ezra Klein). L’unica cosa certa, in questo tumultuoso mercato, è che un modello soltanto non esiste, e che - molto verosimilmente - il futuro ne preserverà ancora molti altri.

Quello di Warzel appare come un punto di vista necessario, specie se si assume la tesi esposta questa settimana da Michael Wolff su Usa Today (e in generale sempre più citata, non ultimi David Carr e William Launder la scorsa settimana): il valore dei media digitali continua a declinare, malgrado l’entusiasmo per “Il miglior periodo nel quale poter fare questo lavoro” (casella 3C della tombola-cliché). Un ottimismo dettato generalmente dall’idea di giornalismo come professione indispensabile senza tener conto però del fatto che per il suo sostentamento si è sempre dimostrato necessario il contributo economico derivante dalla pubblicità: il giornalismo, sintetizza Wolff, è un mercato ad-based da sempre, e al decrescere degli investimenti pubblicitari è destinato a crollare l’intero giro d’affari attorno a esso, insidiandone la sopravvivenza («Advertising is the only thing that has ever paid the news bill», e secondo il direttore esecutivo di The New York Times Co, il 2014 sarà un «anno critico» in questo senso). Una via d’uscita percorribile, stando all’analista, sarebbe quella di provare a risparmiare e resistere, mentre si va alla ricerca di professionalità in grado di unire capacità giornalistiche e manageriali, di avere «inventive commercial minds», anche se - conclude l’autore - allo stato attuale «ne esistono davvero poche».

Il paywall non basta - e richiede qualità

Tra i modelli più citati degli ultimi anni, quello del paywall - per esempio - continua ad animare dibattiti ed esperimenti più o meno riusciti. Questa settimana il gruppo Gannett (una delle principali media company americane) ha pubblicato i risultati finanziari dell’ultima parte del 2013, numeri dai quali si legge un crollo della diffusione cartacea nell’ultima parte dell’anno contro un aumento delle entrate dovuto proprio all’innalzamento del muro sui contenuti delle testate del gruppo (operazione che avrebbe fruttato 100 milioni di dollari e definita «un successo» dalla società). Joshua Benton, su NiemanLab, teme però che l’apporto – seppure temporaneamente benefico – del paywall non sarebbe affatto in grado di garantire una discreta sicurezza economica nel prossimo futuro. I paywall sono «a one-time boost», sintetizza Jeff Jarvis su Twitter, alludendo al fatto che un’impennata di abbonamenti incassata sul breve periodo difficilmente può esser vista come una soluzione di lungo termine. È certamente meglio avere 100 milioni di dollari in più che in meno, continua Benton, ma la struttura chiusa tipica di questo sistema escluderebbe dal novero delle possibilità anche quella di coinvolgere i lettori, non facendo altro che perpetuare, con strumenti nuovi, il modello di business tipico dei vecchi media a stampa.

La speranza di Gannett, secondo Ryan Chittum sulla Columbia Journalism Review, è evidentemente quella di capitalizzare il più possibile dai contenuti a pagamento mentre la circolazione su carta declina e si cerca una strategia solo digitale per il prossimo futuro. Il problema, aggiunge l’autore, è che il paywall richiede qualità, e che se «si vuol far pagare il giornalismo alle persone, bisogna investire sul giornalismo». Più ottimista Tim Franklin, nuovo presidente del Poynter Institute, che vede nel caso dei paywall di New York Times e Wall Street Journal degli esempi positivi, un futuro percorribile per l’industria. Franklin parla di un panorama rivoluzionato nel quale per potersi affermare è necessario garantire contenuti originali e unici, per cui valga la pena spendere (e si torna alle tesi di Andreessen), resi più appetibili da un marchio solido o da una firma di sicuro affidamento – e in questo senso, il presidente del Poynter accomuna l’esperienza del NYT (il brand giornalistico e l’ambasciatore del sistema paywall per eccellenza) a quella di Ezra Klein.

Il Times intanto ha dichiarato di aver visto crescere i propri abbonati digitali nell’ultimo quarto dell’anno, a fronte di un sostanziale declino delle entrate da pubblicità cartacea e digitale: non è un caso che la testata abbia da poco adottato il sistema del native advertising, cosa che ha portato Rick Edmonds a chiedersi in settimana su Poynter se altre testate, sulla scia dello storico giornale americano, siano destinati a seguirne l’esempio (ammesso possano permettersi di farlo).